malaria en Algérie : tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle épidémie

Une récente et grave épidémie de malaria, accompagnée d’une résurgence inquiétante de diphtérie, a frappé plusieurs localités du sud de l’Algérie en 2025. Les régions de Timiaouine, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, situées aux confins du pays, connaissent une situation sanitaire critique, exacerbée par des conditions environnementales favorables à la prolifération des moustiques vecteurs du paludisme. Les autorités sanitaires nationales et internationales se mobilisent tant bien que mal, tandis que les populations locales, en grande majorité nomades, subissent un lourd tribut humain et social. L’épidémie a mis en lumière les insuffisances du système de santé algérien, en particulier dans ces zones éloignées, mais aussi les défis liés à la gestion des maladies importées dans un contexte de migrations transfrontalières. Entre interventions d’urgence, appels à la solidarité et recherches scientifiques, le combat contre la malaria en Algérie se déroule sur plusieurs fronts simultanément.

Origines et causes de l’émergence de la malaria dans le sud algérien

Le retour soudain de la malaria dans plusieurs wilayas du sud algérien s’explique par un faisceau de facteurs environnementaux, sociaux et sanitaires, qui se sont conjugués pour créer un terrain propice à l’épidémie. Le phénomène s’est largement aggravé après les fortes pluies qui ont eu lieu en septembre 2024. Ces pluies ont généré la création extensive de marais et de zones d’eaux stagnantes sur une centaine de kilomètres à travers la commune de Timiaouine et ses alentours. Ces accumulations d’eau stagnante ont favorisé la prolifération massive des moustiques, notamment les espèces Anopheles, vecteurs du parasite responsable du paludisme. La constitution de ces marais dans des lieux tels qu’Adjdem, Djoudane, Tadjraout ou Tsameg a transformé une région aride auparavant peu propice à la nuit du moustique en un foyer épidémique redoutable.

Par ailleurs, la mobilité des populations locales, souvent nomades, vivant autour des marais du sud – notamment à El Djezal, Oued Tsameg, Hassi Chourmal ou encore Attoul – accroît les risques de contamination et la difficulté à endiguer la propagation. Ces caractéristiques rendent indispensable une intervention rapide et adaptée pour assurer la prévention et le contrôle sanitaire de la maladie.

Facteurs climatiques et environnementaux à l’origine de la crise

Le climat désertique du sud algérien, habituellement sec, a été marqué par un épisode de pluies exceptionnellement abondantes en 2024. Cette situation climatique instable est aggravée par les changements globaux et régionaux qui affectent la fréquence et l’intensité des précipitations. Le résultat a été un engorgement durable des sols, l’apparition de vastes étendues d’eau stagnante et, inévitablement, l’installation d’écosystèmes favorables à la reproduction des moustiques porteurs du parasite Plasmodium falciparum et Plasmodium vivax, responsables du paludisme.

- 🌧️ Pluies abondantes en septembre 2024

- 🦟 Formation de marais et points d’eau stagnante sur plus de 100 km

- 🌍 Changements climatiques favorisant l’instabilité météorologique

Implications socio-économiques liées à la mobilité et aux conditions de vie

Les villages nomades et les petites localités isolées du sud souffrent d’un accès limité aux infrastructures sanitaires modernes. De plus, la nature itinérante de nombreuses populations empêche un suivi médical continu et une couverture vaccinale complète. L’exposition est renforcée par des conditions de vie difficiles, notamment la sous-alimentation, qui affaiblit les défenses immunitaires des habitants, limitant leur résilience face aux infections comme le paludisme et la diphtérie.

| Facteur 🚩 | Conséquences 🔥 |

|---|---|

| Isolement géographique | Accès limité aux soins et vaccinations, retard dans la prise en charge |

| Mobilité des nomades | Difficultés dans la surveillance et suivi sanitaire des populations |

| Conditions socio-économiques précaires | Immunité affaiblie, hausse de la vulnérabilité aux infections |

Enfin, l’importation de cas par des migrations depuis les pays voisins tels que le Mali et le Niger, où le paludisme reste endémique, aggrave la situation. La coopération transfrontalière ou la mise en place de mesures de prévention dans les zones frontalières semblent donc essentielles pour contenir l’épidémie.

Symptômes, transmission et caractéristiques médicales clés de la malaria

La malaria, également appelée paludisme, est une infection parasitaire potentiellement mortelle transmise par la piqûre de moustiques infectés du genre Anopheles. Comprendre la nature de la maladie, ses symptômes et les mécanismes de transmission est crucial pour mieux lutter contre cette épidémie qui impacte sévèrement le sud algérien.

Mécanismes de transmission du Plasmodium

La transmission s’effectue uniquement par la piqûre des moustiques femelles Anopheles qui introduisent dans le sang humain des parasites du genre Plasmodium. Ces parasites envahissent les globules rouges et se multiplient, déclenchant ainsi la maladie. Les cas répertoriés dans le sud de l’Algérie concernent majoritairement Plasmodium falciparum, responsable des formes les plus sévères, et Plasmodium vivax. La transmission n’est pas contagieuse entre humains, s’appuyant exclusivement sur ce vecteur.

Signes cliniques et progression de la maladie

Les symptômes du paludisme apparaissent généralement dans les 7 à 14 jours suivant la piqûre infectante. Ils incluent :

- 🌡️ Fièvre intermittente

- 🤒 Frissons et sueurs abondantes

- 💤 Malaise général et fatigue intense

- 🤕 Maux de tête et douleurs musculaires

- 📉 Anémie due à la destruction des globules rouges

Dans les cas graves, notamment en présence de Plasmodium falciparum, la maladie peut évoluer vers des complications telles que des troubles neurologiques (paludisme cérébral), une insuffisance rénale, voire la mort.

Difficultés spécifiques en Algérie 2025

Dans ce contexte algérien, le diagnostic tardif, parfois à cause de la saturation des services de santé locaux comme l’Hôpital Mustapha Bacha à Alger ou le manque d’accès à des tests rapides, augmente la gravité des cas. De plus, le suivi nécessite souvent l’envoi d’échantillons à l’Institut Pasteur d’Algérie, situé à plus de 2 300 km des zones touchées, allongeant les délais de confirmation.

| Symptôme 🤒 | Description 📝 | Importance clinique ⚠️ |

|---|---|---|

| Fièvre | Apparition par pics, souvent cyclique | Premier signe d’alerte |

| Frissons | Accompagnés de sueurs froides | Indiquent la crise parasitaire |

| Anémie | Perte de globules rouges suite à infection | Peut provoquer une fatigue sévère |

| Complications neurologiques | Confusion, convulsions, coma | Peut être mortel sans traitement rapide |

Pour faire face à cette situation, les médecins utilisent des protocoles conformes aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et bénéficient également des produits pharmaceutiques fournis notamment par Sanofi. Ce partenariat international pour la fourniture de médicaments essentiels est vital pour des zones en crise sanitaire comme celles du sud algérien.

Les conséquences humaines et sanitaires de l’épidémie de malaria

Cette recrudescence de la malaria dans le sud algérien n’est pas seulement un problème médical, elle entraîne un véritable enjeu humain et social profond. Les chiffres dramatiques font état de 40 décès liés à la combinaison malheureuse de malaria et diphtérie, un bilan lourd qui impacte les communautés locales déjà fragilisées.

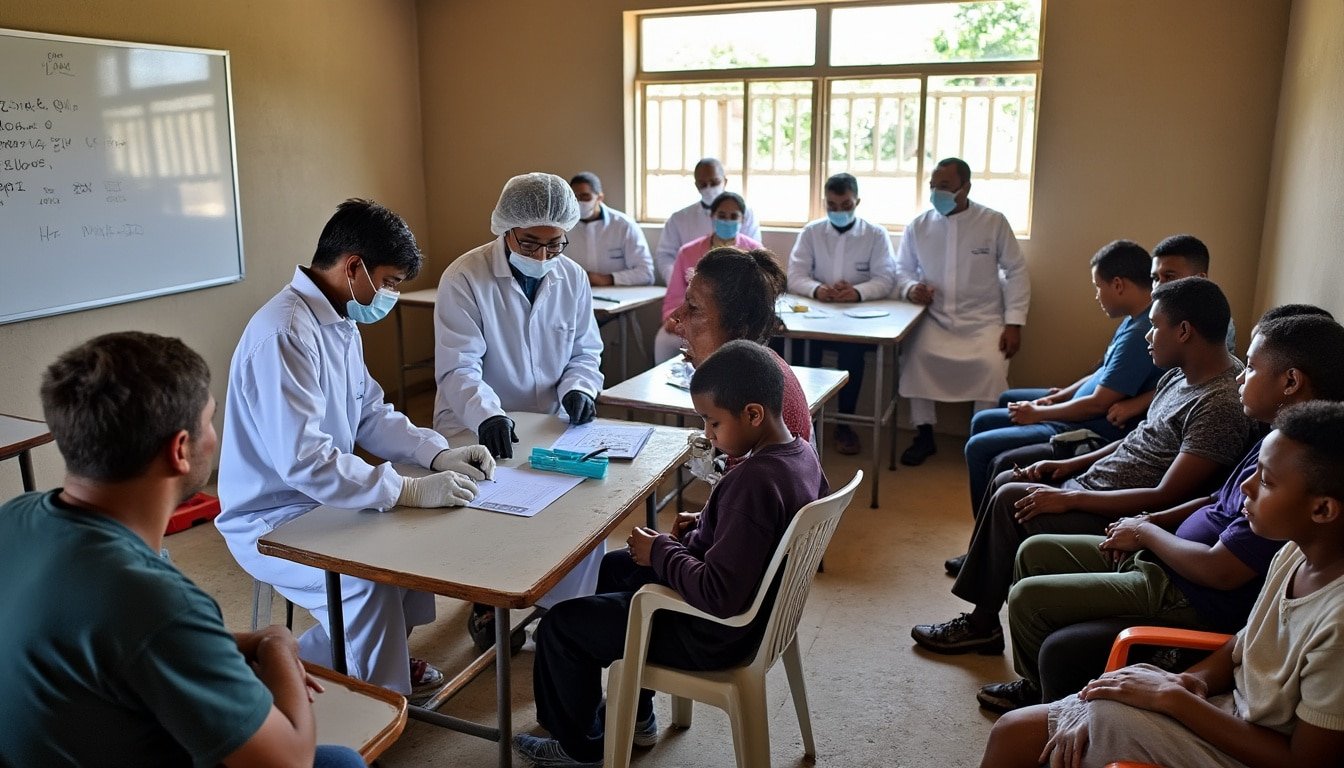

Impact sur la santé des populations locales

Au-delà de la mortalité directe, la maladie induit des incapacités temporaires ou permanentes chez les patients, altérant la vie quotidienne et la capacité de travail, notamment chez les agriculteurs et éleveurs nomades. La saturation des centres de santé, comme ceux gérés par la Croix-Rouge Algérienne et Médecins Sans Frontières, aggrave les délais de soins et favorise une détérioration rapide de l’état sanitaire général.

Dimensions sociales et économiques

Cette crise sanitaire a un effet domino sur toute la communauté :

- 💔 Perte de proches et traumatismes psychologiques

- 🚑 Épuisement des ressources locales et des stocks de médicaments

- 📉 Diminution de la productivité et fatigue accrue des travailleurs

- 🏚️ Exacerbation des conditions de vie déjà précaires

- 📚 Difficultés d’accès à l’éducation pour les enfants malades ou orphelins

Le combat contre cette épidémie mobilise aussi plusieurs institutions et acteurs nationaux comme l’Université d’Alger et l’Institut National de Santé Publique (INSP), qui participent activement à l’élaboration de stratégies pour endiguer la maladie et former les personnels de santé sur place.

| Conséquences humaines 💔 | Conséquences sanitaires 🚑 | Impacts économiques 📉 |

|---|---|---|

| Décès et maladies graves | Saturation des hôpitaux locaux | Réduction force de travail |

| Souffrance psychologique | Manque de ressources médicales | Réduction des revenus |

| Isolement des familles | Retards de diagnostic | Charges supplémentaires pour les familles |

Réponses et mesures des autorités face à l’épidémie de paludisme

Face à la situation alarmante dans le Sud, les autorités algériennes ont déclaré l’état d’urgence sanitaire dans les wilayas concernées et ont établi plusieurs plans d’action pour tenter de contenir la propagation de la malaria et d’autres maladies associées.

Interventions gouvernementales et logistiques

Sur ordre du président Abdelmadjid Tebboune, une équipe médicale spécialisée a été déployée, comprenant un staff formé pour faire face aux cas de paludisme et diphtérie. En plus, un avion chargé de médicaments, de sérums antidiphtériques et de matériel de protection a été envoyé dans les régions sinistrées, notamment Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

- 🚨 Déclaration officielle d’état d’urgence sanitaire

- ✈️ Envoi d’une flotte médicale mobile accompagnée de médicaments

- 🏥 Renforcement des infrastructures hospitalières locales

Ces mesures proactives sont soutenues par le Ministère de la Santé Algérie, en collaboration avec l’Association Algérienne de Lutte contre le Paludisme, l’Institut National de Santé Publique (INSP) et l’Université d’Alger. Ces derniers fournissent des moyens techniques et scientifiques pour améliorer la gestion de la crise.

Appel à la collaboration internationale

Face à la complexité et à la gravité de l’épidémie, la coopération avec des organisations internationales est cruciale. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a conseillé les autorités algériennes sur les protocoles thérapeutiques et la stratégie de démoustication dans les zones touchées.

- 🤝 Soutien et expertise de l’OMS

- 💊 Fourniture de traitements via Sanofi

- 🚑 Assistance logistique par la Croix-Rouge Algérienne

En complément, des ONG telles que Médecins Sans Frontières interviennent pour soutenir sur le terrain avec des ressources humaines et matérielles dans l’identification rapide des cas et le suivi des patients.

Efforts de prévention et recommandations pour limiter la propagation

La prévention est un enjeu majeur dans la lutte contre la malaria en Algérie. Plusieurs mesures sont recommandées tant au niveau individuel que collectif afin de limiter la transmission du parasite.

Mesures préventives individuelles efficaces

Pour les populations à risque ou résidant dans les zones touchées, les conseils suivants sont cruciaux :

- 🛏️ Utilisation systématique de moustiquaires imprégnées d’insecticide

- 🧴 Application de répulsifs sur la peau exposée

- 👕 Porter des vêtements longs, particulièrement au crépuscule et la nuit

- 🚫 Éviter les zones à forte présence de moustiques, notamment les marais

- 💧 Éliminer les eaux stagnantes autour des habitations

Actions communautaires et écologiques

Des campagnes de démoustication à grande échelle sont actuellement menées par les services du ministère de l’Intérieur en coordination avec le Ministère de la Santé. Elles consistent notamment à traiter les points d’eau stagnante et à sensibiliser les populations locales sur les risques et les moyens de protection.

- 🧹 Nettoyage des environs pour réduire les stocks d’eau stagnante

- 🌱 Introduction de larvicides biologiques dans les zones aquatiques

- 📢 Campagnes d’information pour une meilleure prise de conscience

- 🏥 Vaccination ciblée contre la diphtérie et renforcement des couvertures vaccinales

| Mesures préventives individuelles 🛡️ | Actions collectives 🌍 |

|---|---|

| Moustiquaires imprégnées | Démoustication des zones infectées |

| Port de vêtements protecteurs | Campagnes éducatives locales |

| Élimination des eaux stagnantes | Distribution de médicaments préventifs |

Défis et obstacles dans la gestion de la crise sanitaire en Algérie

La prise en charge de cette épidémie a révélé plusieurs failles structurelles dans le système sanitaire algérien, compliquant la réponse rapide et efficace à la crise.

Problèmes logistiques et d’accès aux soins

Les infrastructures de santé dans les wilayas les plus reculées du sud souffrent de saturation extrême. La saturation des centres, le manque de personnel médical qualifié et l’absence de laboratoires locaux pour les tests rapides de dépistage rendent la détection et le traitement des cas difficiles. De plus, la distance considérable entre les zones touchées et les laboratoires de référence tels que l’Institut Pasteur d’Algérie ralentit considérablement le diagnostic.

Limitations dans le système de prévention

Malgré un taux de couverture vaccinale relativement élevé dans les villes du nord, les campagnes de vaccination et de sensibilisation peinent à atteindre les populations nomades du sud. Ces dernières sont souvent exclues de la surveillance sanitaire régulière, ce qui permet aux maladies comme la diphtérie et le paludisme de se propager sans contrôle suffisant.

- 🏥 Manque de ressources humaines et matérielles spécialisées

- 💼 Difficulté d’organisation et de coordination entre ministères

- 🛑 Insuffisance des campagnes d’information ciblées

- ⛔ Retard dans l’acheminement des médicaments et vaccins en zones reculées

Ces limites soulignent la nécessité d’une réforme profonde et d’un renforcement des moyens dédiés à la santé publique, surtout dans les régions frontalières et défavorisées.

Initiatives locales et internationales pour soutenir la lutte contre la malaria

Des efforts multiples sont en cours pour renforcer la lutte contre la malaria en Algérie. Des acteurs variés du secteur public, associatif et international ont engagé des actions concrètes pour aider les populations touchées.

Rôle des institutions locales et associations algériennes

L’Association Algérienne de Lutte contre le Paludisme coordonne des campagnes de prévention, organise des formations pour les agents de santé locaux et promeut la sensibilisation des populations. Par ailleurs, des universités comme celle d’Alger participent à des études épidémiologiques pour mieux comprendre la dynamique territoriale et biologique de la maladie.

- 📊 Collecte de données et analyse épidémiologique

- 🎓 Formation du personnel sanitaire

- 🤝 Collaboration avec les populations locales

Appui des organisations internationales et ONG

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) reste un partenaire clé, fournissant des directives techniques, des médicaments et un appui logistique. Médecins Sans Frontières intervient sur le terrain pour la prise en charge directe des malades et la mise en place de structures temporaires de soins. La Croix-Rouge Algérienne joue un rôle important dans la distribution de matériel sanitaire et de secours.

| Acteur 🎯 | Actions clés 🚀 |

|---|---|

| Association Algérienne de Lutte contre le Paludisme | Campagnes de prévention et formation |

| Organisation Mondiale de la Santé (OMS) | Conseils, médicaments, protocoles |

| Médecins Sans Frontières | Soins d’urgence et soutien terrain |

| Croix-Rouge Algérienne | Distribution de matériel et vivres |

Perspectives d’avenir et enjeux pour la santé publique en Algérie

La nouvelle épidémie de malaria met en lumière la nécessité urgente de repenser et renforcer la politique de santé publique face à des menaces grandissantes dans des zones fragiles. La combinaison de facteurs environnementaux, sociaux et migratoires appelle à une approche intégrée et durable.

Renforcement des capacités de dépistage et de traitement

Parmi les axes prioritaires, il faut développer des infrastructures de diagnostic rapide directement sur place, réduire les délais d’attente et multiplier les centres de soins spécialisés. Former davantage de personnels à la gestion des maladies tropicales au sein des hôpitaux régionaux est également un enjeu central. La collaboration avec des institutions scientifiques telles que l’Institut National de Santé Publique (INSP) et l’Université d’Alger sera essentielle pour soutenir cette montée en compétence.

Prévention environnementale et sensibilisation communautaire

Au-delà du médical, la gestion écologique des zones à risque doit être intégrée dans les politiques publiques, notamment la lutte contre les eaux stagnantes et la démoustication. La sensibilisation des communautés nomades, souvent en marge des systèmes institutionnels classiques, doit être renforcée à travers des campagnes adaptées et des partenariats avec les associations de terrain.

- 🛠️ Construction d’infrastructures sanitaires adaptées

- 📡 Renforcement des systèmes de surveillance épidémiologique

- 🌿 Programmes durables de lutte contre la prolifération des moustiques

- 👥 Engagement des leaders communautaires pour sensibiliser

Cette crise douloureuse sera un test majeur pour la santé publique algérienne. Son issue dépendra autant de la mobilisation des acteurs officiels que de la coopération des populations concernées ainsi que de l’appui international continu.

Questions essentielles sur la malaria en Algérie : réponses claires

- ❓ La malaria est-elle endémique en Algérie ?

Non, l’Algérie avait été déclarée exempte de paludisme par l’OMS en 2019, mais la résurgence récente est liée à des cas importés et la constitution de foyers locaux dû à des conditions favorables. - ❓ Quelles sont les populations les plus touchées ?

Les habitants nomades et les communautés installées à proximité des marais du sud, généralement avec un accès limité aux soins. - ❓ Quels traitements sont disponibles ?

Des traitements antipaludiques recommandés par l’OMS, distribués par le Ministère de la Santé Algérie en collaboration avec Sanofi et des ONG spécialisées. - ❓ Le paludisme est-il contagieux entre humains ?

Non, le paludisme n’est transmis que par le moustique vecteur et non par contact direct entre personnes. - ❓ Comment prévenir la malaria au quotidien ?

Utiliser des moustiquaires, appliquer des répulsifs, éviter les eaux stagnantes et participer aux campagnes de démoustication.